一、虚拟仿真平台建设的目的和意义

1.1 背景

虚拟仿真实验教学是高等教育信息化建设和实验教学示范中心建设的重要内容,是学科专业与信息技术深度融合的产物。而贯彻落实《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》(教高[2012]4号)精神,根据《教育信息化十年发展规划(2011-2020)》,教育部决定于2013年启动开展虚拟仿真实验教学中心建设工作。其中虚拟仿真实验教学的管理平台和共享平台及相关的教学资源是极其重要的内容。

1.2解决方案及目标

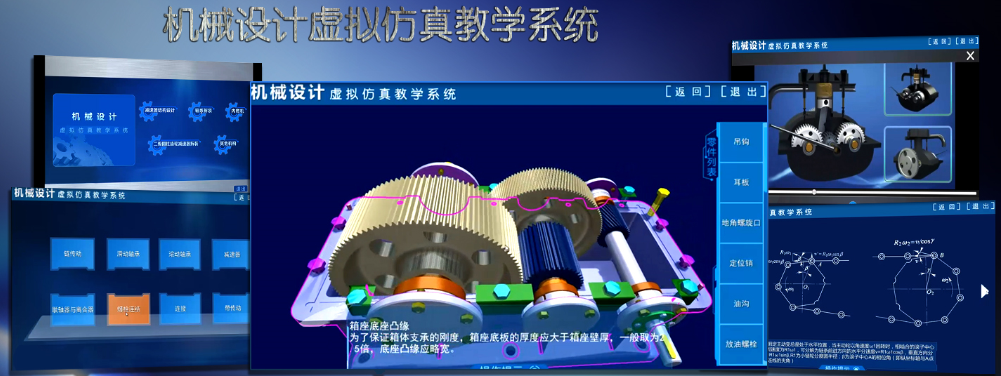

基于云计算虚拟仿真技术,利用计算机通用的、高承载性,将实验教学与信息技术进行深度融合,以虚拟仿真为实现整体载体的教学模式,可以达到接近现场实体教学的效果,同时可以达到安全、节约、高效的目的,又可以使教学资源能够在网络上得以共享。在培养学生的创新能力、研究能力和综合素质等方面有着其它教学环节所不能替代的作用。

通过方案的实施,可以高效管理实验教学资源,实现优质教学资源的共享,突破时间与空间的局限,满足多学科、多学校的虚拟仿真教学需求。

1.3虚拟仿真教学模式对于实践教学的影响

(1)能够完善基础实验教学

对一些实验设备和试剂造价昂贵、实验场地限制、实验周期长和实验危险性高等诸多因素的限制,而不能开展的基础实验,通过虚拟仿真,使每个学习者都可以获得模拟真实的操作环境,亲历整个过程,并且可反复操作,填补了传统教学的空白,达到了虚实结合,完善了基础实验教学。

(2)微观结构可触及展现,信息、数据传递过程可验证

对于一些不可及的微观概念或结构,或是对众多的学习者无法直观普及的概念或结构;同时所有信息、数据在工作系统中流动的过程,通过虚拟仿真,都可以真实的展现在学习者的眼前,使相对抽象的知识的变得可视、可理解。

(3)实践教学资源整体网络化

优质的教学资源通过网络完成共享,不只对各教学单位,还包括全体学习者,网络普及的地方,皆可享受相关成果。也减少了一些学校大力投入研究的资源,实际上别的单位已经使用的很好了,这方面的成本消耗。

(4)便于建立统一化标准及规范

由于虚拟仿真教学其资源可以说都放在网络上、云端,这就要求专业的人完成专业的事,无论是维护、管理,还是资源建设,各方面人员专精于自身职能与技能,就容易形成统一的标准、规范及流程,从而提高整体教育体系的工作、管理效率。

二、平台目标及意义

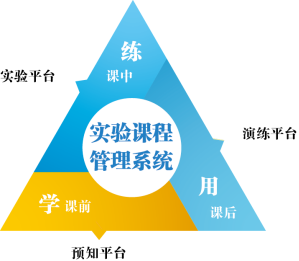

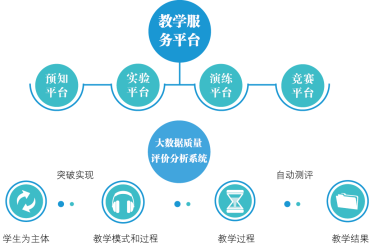

在教学过程中形成教学反馈闭环

本产品实现学生课前、课中及课后的学习内容的交互问题采集,通过学生的答题情况,教师掌握学生哪些内容掌握和理解的不好。然后再基于此对教学行为作出相应的调整。同样的,学生在尝试解决问题的过程中,也能加深对问题的理解。形成教学反馈闭环。

教学过程数据全采集,实现大数据存储与自动评测

通过教学服务平台,实现教学过程的全覆盖,实现学习过程的全交互。数据汇成大数据源,通过数据分析和挖掘在海量数据中提取评测点做到系统自动评测。不仅对教学结果进行评测,还要对教学过程进行自动评测,从而公平公正的评价学习者的学习过程,有效提升教学的时间和空间范围。突破原有的教学模式和教学过程,逐步实现以学生为主体的教学模式新常态。

实现人才的定制化培养

针对目前企业应用型人才急缺的现状,瞄准企业和社会的需求,采取“定制式”人才培养模式。利用互联网技术,依托云计算、大数据和移动互联网技术,与企业共建人才培养方案。改革传统的教学内容和方法、课程体系、实践环节,建立产学结合的新教学模式。构建以技术应用能力培养为主线的理论教学和实践教学同步进行的新体系,为学生提供个性化学习服务,真正做到“因材施教”。

实现教育的生态化建设,与社会需求对接

生态化教育更加重视和突出教育的功能和人,把教育活动看成是一个有机的生态整体,其不仅包含师、生、课堂、内容、方法,也包含整个育人的环境设施、社会需求和文化氛围。是把人才培养过程与教育活动嵌入到人们的学习、工作和日常生活环境中,呈现其情境性、真实性、自然性、社会性、整合性等特征,注重每一个因素和环节的建设。最终形成统一的教育生态链、生态区和生态整体。

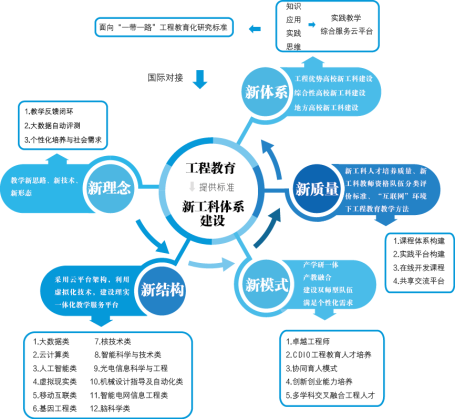

以新工科建设为目标,工程教育为标准

实践教学综合服务云平台将打造以新工科专业建设为目标,工程教育为标准,围绕新理念、新结构、新模式、新质量、新体系开展一系列教学内容及教学模式的研发,力在打造全新的综合服务云平台,服务于高校、服务于教育!

建设理实一体化智能云教育大数据服务平台

通过打造理论的预知平台,实践的演练平台,突破以往理论与实践相脱节的现象,教学环节相对集中。平台充分发挥学生的主体作用和教师的引导作用,全程构建素质和技能培养框架,丰富课堂教学和实践教学环节,提高教学质量。在整个教学环节中,理论和实践交替进行,直观和抽象交错出现。真正实现理中有实,实中有理。

三、平台架构

实践平台,以云平台框架结合课程资源作为产品核心,以独特、专有的方式,为高校实践教学提供基于互联网的教学服务。产品将对当前高校教学资源、实验环境、实验工具进行整合和重建,实践平台建设课程内容包含云计算类、信息安全类、公共基础类、大数据类、数据库类、竞赛类、网络工程类、软件工程类。

四、课程内容